心の平穏を保つための働き。

自分と他の関係値を知らないうちに計算していることを、ご存じでしょうか。

これらの心理作用はバランスリロンと言われ、我々が生活を営む上で自然に行っている現象です。

しかし、意識することはありません。

ただ何となく『気持ち悪いから』不均衡を均衡に戻そうとする心の在り方なのです。

今回はそんなバランス理論について紹介します。

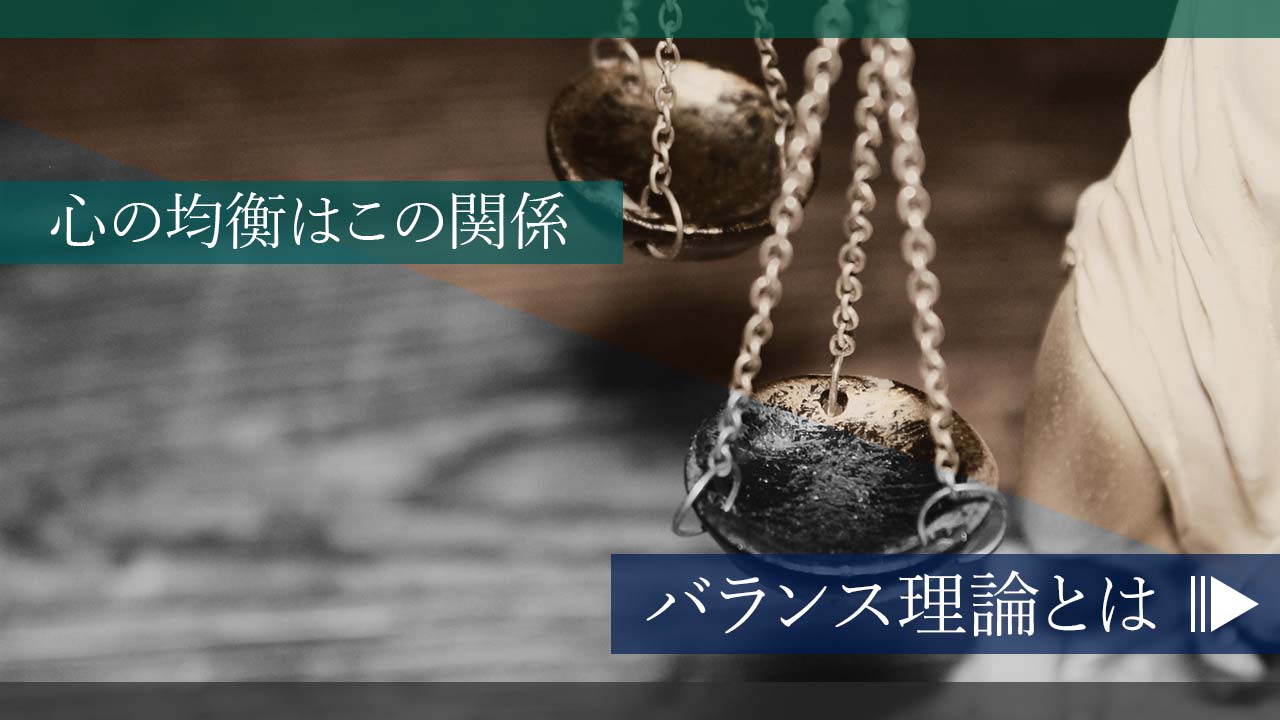

バランス理論とは

バランス理論とは、アメリカの心理学者フリッツ・ハイダーによって提唱された社会心理学の1つ。

主に対人関係を指し、3者以上居る登場人物それぞれに立場が違う場合に発生する。

もしくは登場人物2人に対し、1つの事物という組み合わせでも存在し得る。

基本的な定義としては『人はA・B・Cの3つのファクトがある場合に±の均衡がとれた状態を好む』という物。

また、不安定でバランスの取れていないシチュエーションに対しては均衡を取ろうとする意識が働きます。

「人はA・B・Cの3つのプラスとマイナスがバランスのとれた状態を好む」「バランスが取れていない場合、それを修正しようとする意識が働く」というものです。

バランス理論は、P-O-Xモデルを用いて説明されます。

一人称を『P』そして対応する人物を『O』と置きます。

そしてもう一つの事物『X』を定義します。

この時下記の様な関係値で好意と否定を捉えます。

『P』→『O』・『P』→『X』・『O』→『X』

この時、項目が好意的であれば『+』否定的であれば『-』と捉えます。

そして、この『+』と『-』を掛け算します。

全ての関係がプラスだった場合

=『+』×『+』×『+』=『+』

プラスが1つ、マイナスが2つだった場合

=『+』×『-』×『-』=『+』

全ての関係がマイナスだった場合

=『-』×『-』×『-』=『-』

プラスが2つ、マイナスが1つだった場合

=『+』×『+』×『-』=『-』

Pを主体とした場合、この4つのパターンのどれかに収まります。

この内均衡が取れていれば安心を。

均衡がとれていなければ不安や不快感を覚えるのです。

そして、均衡が取れてない状態を脱しようとして行動を取る事になります。

では好き嫌いの不均衡パターンと行動の具体例を見てみましょう。

バランス理論の具体例

例えばあなたを『P』恋人を『O』そして虫を『X』とします。

あなたは恋人である『O』と虫である『X』が好きです。

しかし、恋人『は』虫である『X』を嫌いです。

この場合、場にある属性は『+』『+』『-』となり、積を計算すると『-』不均衡となります。

『P』であるあなたは、この気持ち悪さを解消する為に下記の選択肢を用意します。

- 虫を嫌いになる

- 恋人が虫を好きになるように仕向ける

- 恋人を嫌いになる

上記のうちどれかを実行すると『+』が3つある常態か『+』が1つ『-』が2つの状態になる。

この措置を取る事によって積の結果である『-』が解消され、均衡状態となります。

これらの行動は『P』であるあなたが選べる中で、一番簡単に実行できるものが選択される場合が多いです。

この場合『X』の対象が物であるため解り易いですが、これは人間関係でもあてはまります。

人間関係におけるバランス理論の例

今度は登場人物『P』『O』『X』を配置しましょう。

勿論あなたは『P』です。

『P』が両方に対して好意を持っているが、『O』は『X』に対して好意を持っていない場合。

この場合は『-』が1つで不均衡となってしまう為『P』の視点から見ると非常に気持ちが悪いのです。

あなたが共に信頼している『O』と『X』ですが『O』は『X』を信頼していない=気持ち悪い。

とするとわかりやすくなりますね。

これを解消するにはすべての行為を『+』と置き換える事や場の『-』を2つにすることであなたの心の均衡は保たれるんです。

- 『P』が『O』を信用

- 『P』が『X』を信用

- 『O』が『X』を信用

全ての信頼関係が『P』側から成立している為丸く収まる。

- 『P』が『O』を信用しない

- 『P』が『X』を信用しない

- 『O』が『X』を信用

信用して無い者同士に信頼関係があるのは、『P』の目からは間違っていないので均衡。

- 『P』が『O』を信用

- 『P』が『X』を信用しない

- 『O』が『X』を信用しない

信頼している『O』も『X』を信用していない為成り立つ。

- 『P』が『O』を信用しない

- 『P』が『X』を信用

- 『O』が『X』を信用しない

信用していない『O』と『X』に対する意見が食い違っていて安心する。

こんな感じですね。

3者が居る場合の『スキキライ』で物事を捉えると非常にわかりやすいです。

逆に下記のような場合は不均衡となります。

- 『P』が『O』を信用

- 『P』が『X』を信用

- 『O』が『X』を信用しない

『O』を信用しているのに『X』に対する考えが自分と違い気持ちが悪い。

- 『P』が『O』を信用

- 『P』が『X』を信用していない

- 『O』が『X』を信用

先ほどと『X』に対する考え方は逆になるが、同じく気持ちが悪い。

- 『P』が『O』を信用していない

- 『P』が『X』を信用

- 『O』が『X』を信用

信用していない『O』と『X』に対する意見が一致しており、気持ちが悪い。

- 『P』が『O』を信用していない

- 『P』が『X』を信用していない

- 『O』が『X』を信用していない

2人を信用していない『P』であったが、『O』も同様に『X』を信用していないという意見が一致してしまい、気持ちが悪い

この様に3者の立ち位置を非常に心理が明快になります。

自分が不快感を感じた時に、少しこの関係性を思い出してみてください。

不均衡になっていることが分かるでしょう。

敵の敵は味方

上までに紹介したような心の均衡を保つ心理作用によって『敵の敵は味方』という不思議な心理が生まれるのです。

共通の敵を作る事で、疑似的な仲間意識が芽生え、心の均衡を保つ為に共闘戦線を張ることができるのです。

こうした不思議な心の掛け算。

人の関係値、自分の心の変動を図る上で、是非使ってみてくださいね。

コメント